私たちが暮らす地球の約70%は海に覆われています。

その中でも水深200mより深く、光が届かない領域は「深海」と呼ばれます。

想像してみてください――真っ暗で静寂、凍てつくような水温、そしてとてつもない水圧。

まるで異世界のようなその場所こそが深海なのです。

では、現在どれほどの深海が解明されているのでしょうか?

その答えは、わずか5%。残りの95%は、まだ地図すら描かれていない未知の領域なのです。

宇宙の月面よりも、私たちは深海のことを知らないのです。

ではなぜ人類は深海の奥深くまでたどり着けないのでしょうか。

そして深海にはどのような生物が生息しているのでしょうか。

今回はそんな”深海の謎”に迫ります。

なぜ人類は深海に到達できないのか?

深海の過酷な環境

早速ですが、なぜ技術の進んだ現代においても、深海は「未踏の地」なのでしょうか?

最大の壁は、圧倒的な水圧です。水深1000mでは約100気圧、つまり地上の100倍の圧力がかかります。

これは、1平方センチメートルあたり1トンの重さがのしかかる計算になります。

人間はもちろん、通常の機械もこの圧力には耐えられません。

さらに、深海には光が届かず、通信も困難。気温は摂氏2度前後、視界はゼロに近く、探査には特殊な無人探査機や深海艇が必要です。

しかし、それらの開発や運用には莫大な費用がかかるため、限られた研究機関しか挑むことができないのが現状です。

技術の結晶 しんかい6500

人類は深海に挑むために試行錯誤を繰り返し、さまざまな潜水調査船を作り出しました。

その中に日本が誇る有人潜水調査船**「しんかい6500」**があります。

この調査船は、最大水深6,500mまでの潜航が可能で、人が乗ったまま海底を調査できる世界有数の深海探査機です。

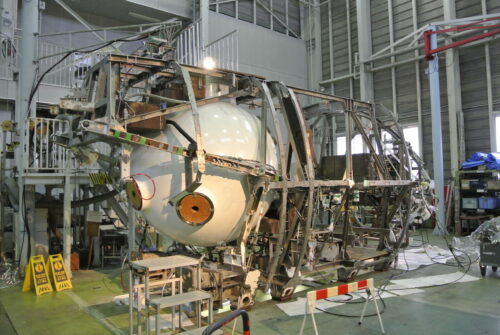

しんかい6500のコックピットは内径2.0mの球(耐圧殻)の中にあります。

この球は軽くて丈夫なチタン合金でできており、とても精密に加工されています。

これにより、しんかい6500は多くの新種の深海生物の発見、地殻変動の痕跡や海底断層の直接観測、海底鉱物資源の調査を成功させています。

しかし、このような潜水調査船は高いコストと技術力が求められます。

このために、いまだ深海の95%以上は未踏のままとなっているです。

闇の海に生きる奇妙な巨大生物たち

さて、これまでの話で深海の過酷な環境についてわかっていただけたと思います。

そんな過酷な環境にもかかわらず、深海には多くの生物が暮らしています。

発光する魚、透明な体をもつクラゲ、骨だけで構成されたような不気味な生物――まさに異世界の住人たちです。

中でも注目されるのが「深海生物の巨大化」です。ダイオウイカ(最大13m)、オオグソクムシ(通常のダンゴムシの10倍もの大きさ)など、なぜか深海の生物は大きくなる傾向があります。

これにはいくつかの仮説があります:

- 体温を一定に保つために大型になる

体が大きいほど体積に対する表面積の割合が小さくなり、体温を維持しやすくなります。 - 高い水圧に耐えるため

体が大きいと高い外圧に耐えることができます。

ほかにも硬い甲羅で体を覆ったり、浮袋をあえて退化させることで深海の水圧に耐えている生物もいます。 - 体が大きいと少ない餌で生きていける

体が大きいほど代謝効率が良いため、少ない餌で生きることができます。

科学的に完全には解明されていませんが、進化の結果として「巨大化」が深海における生存戦略の一つであることは間違いなさそうです。

さいごに

深海は、未だ多くの謎とロマンに満ちています。

技術の進歩によって、これから少しずつそのベールが剥がされていくことでしょう。

もしかしたら、私たちがまだ見ぬ新種の巨大生物が、暗闇の中でこちらを見ているかもしれません。

地球の「内なる宇宙」とも呼ばれる深海。

そこには、自然の力と生命の神秘が凝縮された、もう一つの世界が広がっています。

コメント